categoria: Sistema solare

Le terre rare, ovvero la lotta per l’egemonia e l’Europa evanescente

Parlare di terre rare, in questa Italia d’inizio luglio che sembra s’interessi solo di risse politiche, decimali di pil e sbarchi migratori, sembra raro abbastanza, per non dire unico. Unico di sicuro è il pretesto, ossia la presentazione di una nuova rivista, di quelle fatte con carta a grammatura spessa, con foto lussuose impaginate in grande formato, che corredano articoli lunghi. Quindi riviste rarissime nell’epoca dell’editoria che riduce sempre più le sue taglie e si va digitalizzando, divenendo così immateriale e, per pura simpatia, inconsistente.

E tuttavia il piccolo miracolo di discorrere di un tema sconosciuto ai più, malgrado sia al centro della nostra tormentata modernità, è riuscito nei giorni scorsi, quando in un bel palazzo pieno d’affreschi al centro di Roma, il direttore Giuseppe Calderola e il suo vice Pietrangelo Buttafuoco hanno presentato la nuova Civilità delle Macchine, storica testata degli anni ’50 che la Fondazione Leonardo ha deciso di far rivivere credendo evidentemente che sia ancora possibile, nell’epoca del pensiero breve, semplice e social(ista) dibattere per iscritto, e lungamente, di questioni complesse perseguendo la visione di Leonardo Sinisgalli, che sessant’anni fa immaginava quella che più tardi sarebbe stata chiamata la terza cultura, ossia l’ibridazione fra scienza e umanesimo. Una nuova civiltà, appunto, ma delle macchine.

Da qui le terre rare, che, a dispetto del nome, non lo sono affatto. Né quanto alla loro disponibilità, né quanto al loro utilizzo, visto che corredano la gioielleria del nostro tecnoevo. Ossia quegli strumenti – i device – che portiamo con noi per ogni dove e che accompagnano il nostro incerto progredire. Gli smartphone, quindi, fino alle automobili e ai sistemi di puntamento delle armi. Le terre rare sono il carburante della civiltà delle macchine che stiamo costruendo, perciò. E non a caso nella tavola rotonda moderata da Buttafuoco, alla quale hanno partecipato scienziati e analisti esperti di geopolitica, si evoca più volte il parallelismo col petrolio, carburante della seconda globalizzazione, come della prima – anteriore alla Grande Guerra – era stato il carbone, per illustrare il valore strategico di questi elementi chimici contenuti nei minerali dal nome astruso – lantanio, cerio, praseodimio e altri – che saranno il carburante della terza globalizzazione, quella digitale e auspicabilmente verde, e perciò partecipano all’eterna lotta, questa per nulla rara, per l’egemonia.

Ed ecco che diventa un dato da annotare nel taccuino quel 70% della produzione cinese che attualmente viene esportata, per la gioia di tutti gli user del mondo, che però si prevede si ridurrà al 30% nell’arco di un decennio, visto che la fame cinese di tecnologia sembra insaziabile come d’altronde appare infinita la sua capacità di investirci sopra. La Cina, che per prima, ai tempi di Deng, ha intravisto il futuro radioso che attendeva le terre rare, e che oggi si stima abbia riserve enormi, anche perché poco si cura, a differenza di altri, del costo ambientale (e non solo) di estrazione di questi materiali, che però esistono abbondanti negli Stati Uniti, in Africa e in Russia. Paesi che finora hanno preferito comprare dai cinesi, che molto volentieri vendono.

Finora, appunto. Perché poi è arrivata la guerra commerciale fra Usa e Cina – si calcola che gli Usa importino dalla Cina l’80% delle terre rare che gli occorrono – anche questa evidente declinazione del crescente confronto che oppone la potenza egemone in carica con quella emergente, sempre la Cina, che nell’ultimo decennio ha alzato il livello, costringendo l’America di Trump a chiedere agli alleati, europei e non, di scegliere sostanzialmente fra loro e Huawei, di nuovo la Cina, come fornitore della tecnologia 5G nella quale Pechino primeggia. E non solo nel 5G. Succede anche negli investimenti infrastrutturali globali dei quali la Belt and Road initiative cinese è il piano visibile e dove è prevista, non certo a caso, anche una Digital silk road, quindi infrastrutture di rete per le comunicazioni, le cui propaggini sono già assai concrete in Africa e nel centro dell’Asia, in quella vasta area che ispirò il Grande Gioco anglorusso del tardo XIX secolo, per tacere dei cavi che Huawei e altre aziende cinesi hanno teso attorno all’America del Sud.

Certo non si arriva a primeggiare nelle tecnologie di punta del futuro prossimo se prima non si è spesa una fortuna per formare scienziati e quindi tecnici. Anche questo è noto: la Cina ha compiuto progressi spettacolari nella ricerca scientifica che le hanno consentito, ad esempio, di sviluppare enormemente la sua Blue economy, ossia l’economia collegata al mare che si stima valga un migliaio di miliardi di dollari nel paese. I cinesi sono divenuti campioni delle esplorazioni sottomarine, ma anche della cantieristica navale, riscoprendo una vocazione antica, che risale a secoli fa, quando gli europei “copiavano” dai cinesi la tecnologia nautica.

In questo e in tanti altri campi, la Cina non è ancora la prima, ma ha reso chiaro che vuole giocare in prima classe, come peraltro è risultato evidente già nel 2015 con la presentazione del piano Made in China 2025, non a caso una delle bestie nere di Trump, dove si fissano obiettivi ambiziosissimi per le produzioni cinesi in una decina di campi fra i quali grande spazio ha l’hi tech. Un piano che fa il paio con l’annuncio dato del presidente cinese di qualche tempo fa secondo il quale entro il 2050 la Cina sarà una potenza, anche militare, di livello globale. Nel grafico sotto si può osservare come sia cambiata l’economia cinese in un quindicennio osservando il dato degli investimenti nei diversi settori.

In questo scenario, che la Cina abbia un’ampia disponibilità di una materia prima strategica che minaccia di diventare scarsa ha evidentemente allertato tutte le cancellerie che contano. Le analisi e le previsioni si susseguono con regolarità. La Luiss University press ha mandato in stampa a maggio scorso un bel libro di Guillame Pitron che già dal titolo – “La guerra dei metalli rari” – imposta la questione come l’ennesima fonte di tensione internazionale fra quelle che una volta – sempre prima della Grande Guerra – si chiamavano potenze e che poi, dopo un paio di conflitti mondiali e il crollo dell’Unione Sovietica, ne ha lasciato in piedi una sola attorno alla quale si osserva una crescente voglia di multipolarismo. Una tentazione che coltiva il curioso paradosso di imperi futuribili, quello cinese in primis, che tifano a parole per la globalizzazione e insieme perseguono uno studiatissimo nazionalismo.

Anche qui, il caso delle terre rare è un ottima cartina tornasole. La Cina ha perseguito scientemente la regola dell’autosufficienza quando si è trattato di terre rare. Ed essere autosufficienti dal punto di vista delle materie prime strategiche – si pensi all’importanza recente che ha avuto per gli Usa lo sviluppo della tecnologia shale per il petrolio – è una pratica vecchia come il mondo. Nulla di più probabile che l’esempio cinese venga replicato anche dagli altri. “Spremere” duecento tonnellate di rocce per avere un chilo di lutezio non sembrerà più una variabile da calcolare secondo il principio del costo/opportunità, che tende a generare divisione del lavoro e quindi globalizzazione, ma secondo il principio della sicurezza nazionale, che alza i muri e istituisce dazi. D’altronde, come è stato opportunamente ribadito nel corso della tavola rotonda romana, alla fine si arriva sempre a un livello dove il calcolo economico cede il passo alla logica della politica, che per sua natura tende a misurare tutto i termini di egemonia. Ecco perché le terre rare sono finite nel tritacarne dell’attualità, uscendo da limbo del sapere specialistico. Se poi è in corso (o ci sarà) una guerra e di quale genere a causa loro è da vedersi. Ma il fronte non sono i minerali, questo è chiaro. Il fronte è la tecnologia.

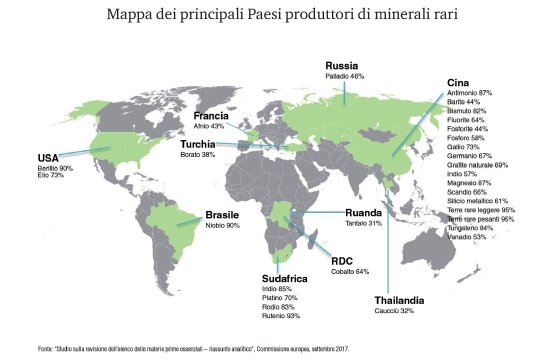

Ed è proprio su questo fronte che l’Europa sembra evanescente. Stretta dentro la tenaglia sino-americana, l’Europa appare come sempre in debito di vocazione. Complessivamente i paesi dell’Ue spendono in ricerca scientifica poco più della metà della Cina, che ormai ha quasi raggiunto gli Usa. Con l’aggravante che la somma della spesa Ue è puramente algebrica. Quindi non esiste una visione comune, ma solo la somma delle singole spese nazionali che non fanno sistema. Col che replicandosi l’eterna dannazione dell’Europa, né stato, né nazione, ma solo unione burocratica di popoli incerta sul proprio futuro, innanzitutto politico. Non è certo un caso che in Europa non ci sia né un gigante come Google, né uno come Huawei. Riuscirà l’Ue a generare una politica comune almeno sulle terre rare? La mappa sotto, estratta dal libro di Pitron, ci comunica una informazione interessante.

Al momento solo la Francia sembra abbia una qualche capacità produttiva. Per il resto, l’Europa dipende dalle importazioni di terre rare così come da quelle di petrolio e gas. Le materie prime del futuro dovranno continuare ad essere acquistata all’estero. Per adesso dalla Cina, poi chissà. E a quanto pare anche le tecnologie per le quali servono. Che ruolo avrà l’Europa nel tecnoevo in costruzione dove imperi, presenti e futuri, giocheranno l’eterna partita per l’egemonia? Si accettano proposte.

Twitter @maitre_a_panZer