categoria: Vendere e comprare

Ritorno a casa? No, la pandemia non frena la globalizzazione (per ora)

Un sondaggio svolto da Bankitalia sulle imprese italiane conferma una tendenza già emersa circa gli esiti che la pandemia ha generato sui processi di globalizzazione. Ossia che le pratiche di reshoring, ossia di rilocalizzazione dei processi produttivi fino ad oggi svolti all’estero, rimangono residuali.

Questa considerazione va inquadrata all’interno di una tendenza che ormai da anni sta generando il rallentamento dell’internazionalizzazione. Quindi di quelle che sono lo strumento attraverso il quale essa procede: le global value chains (GVC), vessate da dazi e barriere, nonché da un clima culturale che ricorda sempre più gli anni ’70, uno dei momenti più bassi della globalizzazione nella storia recente.

In quegli anni infatti, ricorda Bankitalia, il contesto era “caratterizzato da elevate barriere al commercio, una bassa frammentazione del processo produttivo e una contenuta integrazione dei paesi emergenti nell’economia mondiale”. Erano gli anni della stagflazione, fra le altre cose.

Successivamente si è andati verso un mondo dove ha prevalso “un processo produttivo suddiviso in numerose mansioni, localizzate geograficamente in paesi anche molto distanti, un basso livello di barriere al commercio e un maturo grado di integrazione delle economie emergenti, in particolar modo della Cina”.

Più di recente “le tensioni geopolitiche hanno ulteriormente contribuito a frenare i processi di integrazione internazionale, per effetto della maggiore incertezza sulle politiche commerciali”. Da qui il dibattito su globalizzazione sì/no, che ha finito col fornire ossigeno ai populismi incardinati sulle varie primazie, che hanno finito con l’indebolire ulteriormente il commercio internazionale. In sostanza, molti paesi hanno provato a segare l’albero sul quale erano seduti.

L’arrivo della pandemia ha suscitato nuovi interrogativi circa l’esito de-globalizzante della crisi sanitaria e la possibilità che potesse favorire processi che molta parte dell’opinione pubblica – sedotta dal pensiero facile che più fabbriche dentro casa significa maggior benessere – auspicava e che alcuni politici hanno sponsorizzato.

Ma a quanto pare le aziende per adesso non hanno seguito questa tendenza. “Le evidenze internazionali suggeriscono che, in seguito allo shock pandemico, la maggior parte delle imprese non abbia ancora avviato una strategia per riportare le proprie attività nei paesi di origine”. Queste indagini, svolte negli Usa, in Svezia e in altri paesi hanno concluso che meno del 15% delle aziende multinazionali starebbe considerando la possibilità di riportare le produzioni nei paesi di origine, mentre circa il doppio potrebbe rilocalizzare alcuni impianti in paesi vicini.

In particolare il rapporto di Bankitalia cita il China Business Report 2020 della American Chamber of Commerce di Shanghai, condotto tra giugno e luglio scorsi. Qui si legge che il 71% delle oltre 200 imprese statunitensi intervistate non intende chiudere i propri impianti in Cina. Un altro 14% sta rilocalizzando parte della produzione, “ma non sul suolo statunitense” mentre “solo il 3,7% avrebbe invece scelto una vera e propria strategia di reshoring“.

Un’altra indagine citata è quella condotta dalla Confederation of Swedish Enterprise. Emerge che “solo il 2% delle imprese svedesi ha dichiarato di voler riportare le proprie produzioni estere sul suolo nazionale”. Il 15% delle imprese svedesi, inoltre, aumenterà la quota di approvvigionamenti che provengono dalla Svezia, “al fine di migliorare la gestione del rischio”. Ma a fronte di ciò “il 13% delle grandi imprese aumenterà il numero di paesi dai quali acquista input produttivi”.

Infine, secondo il rapporto stilato da Allianz su circa 1200 multinazionali con sede negli Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania e Italia, “meno del 15% di queste starebbe considerando la possibilità di riportare la produzione nel paese di origine, mentre circa il doppio potrebbe rilocalizzare alcuni impianti in paesi limitrofi”.

Anche Bankitalia ha svolto un sondaggio, e gli esiti sono alquanto chiari: “In Italia le imprese non hanno radicalmente modificato le proprie strategie di integrazione nei mercati internazionali”.

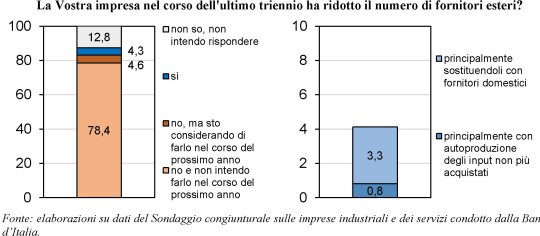

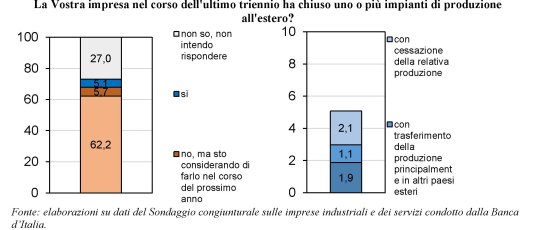

“Più specificatamente, oltre il 60% delle imprese con impianti all’estero non aveva ridotto la propria presenza internazionale negli ultimi tre anni, né intendeva ridurla in prospettiva; parimenti, il 78% delle imprese con fornitori esteri non intendeva diminuirne il numero. Tale evidenza sottolinea la particolare importanza per la partecipazione alle GVC del cosiddetto “capitale relazionale”, in cui le imprese internazionalizzate investono sostenendo un costo fisso elevato, non recuperabile quando tali relazioni cessano”, spiega la Banca.

“Per quanto riguarda la chiusura degli impianti all’estero – aggiunge -, benché una quota non trascurabile di imprese internazionalizzate (5,7%) abbia dichiarato di voler prendere in considerazione questa strategia nel prossimo futuro, negli ultimi tre anni solo un esiguo numero ha effettivamente scelto di riportare produzioni estere all’interno dei confini nazionali (1,9%)”.

Chi insiste sul reshoring dovrà rassegnarsi. La divisione dei lavori e l’internazionalizzazione delle competenze sono componenti essenziali del calcolo economico. E finché le imprese saranno libere di calcolare e decidere, l’internazionalismo avrà vita lunga. A meno che non si vogliano limitare le libertà economiche. Cosa che forse piacerebbe a molti. Ma per fortuna non (ancora) alla maggioranza.