categoria: Res Publica

Più flessibilità del lavoro crea davvero più occupazione? Ecco una lettura dei dati

Pubblichiamo un post di Emiliano Brancaccio, Nadia Garbellini e Raffaele Giammetti* –

La libertà di licenziamento e le altre forme di deregolamentazione del lavoro favoriscono le assunzioni? Svariati esponenti di governo e del mondo dei media hanno sostenuto che l’aumento dell’occupazione che si è registrato negli ultimi mesi in Italia sarebbe frutto della ulteriore flessibilità dei contratti sancita dal Jobs Act. Questa tesi, come vedremo, non trova riscontri nella ricerca prevalente in materia. Un primo dubbio sulla supposta relazione tra riforma del lavoro e occupazione sorge mettendo semplicemente a confronto i dati ufficiali sull’Italia con quelli relativi agli altri paesi europei. Dall’entrata in vigore del Jobs Act, la crescita dell’occupazione dipendente nel nostro paese è stata molto più modesta rispetto all’aumento medio degli occupati che si è registrato nell’eurozona; nello stesso arco di tempo, inoltre, non si rilevano significativi avvicinamenti dell’Italia alla media europea (dati Ameco Eurostat). In altre parole, paesi in cui negli ultimi due anni non si sono registrati cambiamenti nella legislazione del lavoro, hanno visto crescere l’occupazione decisamente più che in Italia.

L’esito di questa banale comparazione non è casuale. Dopo un ventennio di ricerche dedicate all’argomento, la più influente analisi economica ha escluso l’esistenza di relazioni statistiche significative tra precarizzazione del lavoro e occupazione. Economisti e istituzioni che per lungo tempo hanno salutato con favore le politiche di deregolamentazione del lavoro, hanno dovuto riconoscere che non vi sono evidenze sufficienti per sostenere che tali politiche favoriscano le assunzioni.

Alcuni riferimenti aiuteranno il lettore a sincerarsi di questo approdo della ricerca scientifica in materia. Nel 2006, in una celebre rassegna dedicata all’argomento, l’ex capo-economista del FMI Olivier Blanchard arrivò a dichiarare che «le differenze nei regimi di protezione dell’impiego appaiono largamente incorrelate alle differenze tra i tassi di disoccupazione dei vari paesi» [1]. A conclusioni analoghe è giunto Tito Boeri, che da un’ampia ricognizione di studi in materia realizzata con Jan van Ours e pubblicata nel 2008, rilevò che su tredici ricerche sugli stock di occupati e disoccupati esaminate, soltanto una segnalava una relazione tra riduzione delle tutele e crescita dell’occupazione mentre altre nove davano risultati indeterminati e tre addirittura indicavano che la maggior precarizzazione del lavoro è statisticamente associata a riduzioni dell’occupazione e aumenti della disoccupazione [2].

Ancor più significative sono le ammissioni di quelle istituzioni internazionali che per lungo tempo hanno esortato i governi a procedere lungo la via della flessibilità del lavoro. Nell’Employment Outlook del 1999 l’OCSE evidenziò l’assenza di correlazioni tra le norme a protezione dei lavoratori e i tassi di disoccupazione [3]. Il test dell’OCSE è stato in seguito da più parti replicato con dati aggiornati, e ha dato sempre lo stesso risultato. [4]

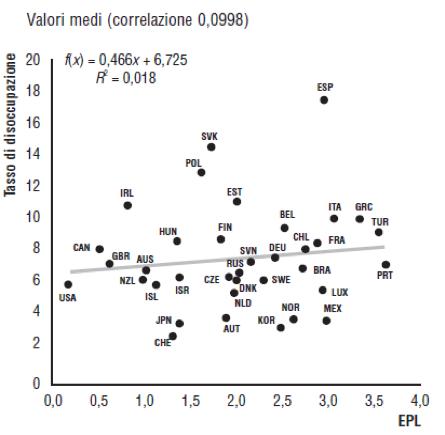

Il grafico seguente riproduce l’analisi empirica dell’OCSE estendendola a dati relativi all’arco 1985-2013 (Figura 1). Sull’asse verticale è riportato il tasso di disoccupazione medio in ciascun paese. Sull’asse orizzontale è riportato il livello medio dell’indice di protezione del lavoro nei vari paesi calcolato dall’OCSE. Se esistesse una relazione statistica significativa tra le due variabili, i punti rappresentativi di ogni paese esaminato dovrebbero aggregarsi intorno a una linea crescente da sinistra verso destra, a indicare un nesso tra livelli più alti dell’indice di protezione dei lavoratori e livelli più alti della disoccupazione. Invece, come si evince dal grafico, i punti si disperdono sul diagramma, a riprova dell’assenza di una relazione statistica tra tutele del lavoro e disoccupazione.

Figura 1 – il test dell’OCSE su flessibilità e disoccupazione, riprodotto con dati aggiornati (Fonte: D. Suppa, Appendice, in E. Brancaccio, Anti-Blanchard, 2° ed., Franco Angeli, Milano 2016; dati OECD).

Più di recente, il World Development Report pubblicato nel 2013 dalla World Bank è giunto alla seguente conclusione: «Nuovi dati e metodologie più rigorose hanno scatenato un’ondata di studi empirici negli ultimi due decenni sugli effetti della regolamentazione del lavoro […] Sulla base di questa ondata di nuove ricerche, l’impatto globale della maggiore flessibilità del lavoro è inferiore all’intensità che il dibattito suggerirebbe. Per la maggior parte, le stime tendono ad essere insignificanti o modeste» [5]. Ed ancora, il World Economic Outlook 2016 del FMI evidenzia che «le riforme che facilitano il licenziamento dei lavoratori a tempo indeterminato non hanno, in media, effetti statisticamente significativi sull’occupazione e sulle altre variabili macroeconomiche» [6].

Sulla stessa lunghezza d’onda si situa l’Employment Outlook 2016 dell’OCSE, in cui si legge: «La maggior parte degli studi empirici che analizzano gli effetti a medio-lungo termine delle riforme di flessibilizzazione del lavoro, suggeriscono che esse hanno un impatto nullo o limitato sui livelli di occupazione nel lungo periodo» [7]. Infine, con riferimento specifico al Jobs Act, uno studio di Sestito e Viviano pubblicato da Bankitalia nel 2015 attribuisce alla maggior libertà di licenziamento introdotta dalla nuova normativa soltanto il cinque percento dell’aumento totale delle assunzioni a tempo indeterminato [8]. Una possibile spiegazione di questi risultati è che la precarizzazione dei contratti può forse indurre le imprese ad assumere lavoratori nelle fasi di ripresa economica, ma consente loro di liberarsi facilmente di quegli stessi lavoratori nei periodi di crisi: alla fine, tra creazione e distruzione di posti di lavoro l’effetto netto delle deregolamentazioni sull’occupazione risulta essere pressoché nullo.

La precarizzazione può invece avere un effetto tangibile sul potere contrattuale dei lavoratori, e per questa via può deprimere i salari e ampliare le disuguaglianze tra i redditi. Questa tesi è stata avanzata, tra gli altri, dall’economista Richard Freeman dell’Università di Harvard, e di recente ha trovato riscontri in varie ricerche empiriche [9]. Da un’analisi sui paesi OCSE effettuata sul periodo 1991-2013 e recentemente presentata alla Scuola superiore della Magistratura, abbiamo rilevato che una unità in meno nei livelli di protezione del lavoro non presenta relazioni significative con la crescita complessiva del Pil mentre risulta statisticamente associata a una quota del reddito nazionale destinata ai salari mediamente più bassa di circa mezzo punto percentuale.

Inoltre, abbiamo verificato che eventuali shock nella legislazione del lavoro che riducano gli indici di protezione dei lavoratori di circa mezzo punto, nel quinquennio successivo risultano statisticamente associati a riduzioni cumulate della quota salari fino a quattro punti percentuali complessivi e a incrementi corrispondenti della quota di reddito destinata ai profitti e alle rendite [10]. A quanto pare, le riforme del lavoro risultano correlate non alla crescita dell’occupazione e del reddito nazionale, quanto piuttosto agli esiti del conflitto distributivo sulla ripartizione di quest’ultimo.

* Rispettivamente Università del Sannio, Università di Bergamo, Università Politecnica delle Marche

NOTE

[1] Blanchard, O. (2006). European Unemployment: The Evolution of Facts and Ideas, Economic Policy, 45.

[2] Boeri, T., van Ours J. (2008). Economia dei mercati del Lavoro imperfetti, Egea, Milano.

[3] OECD (1999), Employment Outlook, June.

[4] Suppa, D. (2016). Appendice statistica, in E. Brancaccio, Anti-Blanchard. Un approccio comparato allo studio della macroeconomia. Seconda edizione, Franco Angeli, Milano.

[5] World Bank (2013), World Development Report 2013: Jobs. Washington D.C.: World Bank Publications.

[6] International Monetary Fund (2016), Time for a supply side boost? Macroeconomic effects of labor and product market reforms in advanced economies. In World Economic Outlook 2016. Washington, DC: IMF.

[7] OECD (2016), OECD Employment Outlook 2016 (Paris: OECD).

[8] Sestito, P., Viviano, E. (2015). Hiring incentives and/or firing cost reduction? Evaluating the impact of the 2015 policies on the Italian labour market, Banca d’Italia, Occasional Papers, n. 325.

[9] Freeman, R. (2008). Labor market institutions around the world. London, LSE CEP Discussion Paper No 844. Cfr. anche Campos, N.F. and J.B. Nugent (2015), The Freeman Conjecture, IZA/World Bank Conference on Employment and Development: Technological Change and Jobs, Bonn.

[10] Brancaccio, E., Garbellini, N., Giammetti, R. (2016), Labour deregulation, gdp growth and functional income distribution, di prossima pubblicazione (draft presentato al seminario “La riforma del mercato del lavoro tra diritto ed economia”, Scuola Superiore della Magistratura, Scandicci (FI), 26 ottobre). Cfr. anche, Brancaccio, E., Garbellini, N., Giammetti, R. (2017), Dagli slogan alle evidenze: una rassegna sugli effetti delle deregolamentazioni del lavoro, in Buffa, F. (a cura di) (2017), La nuova disciplina del mercato del lavoro, Key Editore, Roma.